すねがつる原因と対策|セルフケア3選【医療監修】

はじめに

すねがつる・・・夜中や運動中に突然「すね」がキューッとつって動けなくなった経験はありませんか?この症状は医学的には「前脛骨筋の痙攣」と呼ばれ、筋肉、そして神経の働きが一時的に乱れることで起こります。今回は柔道整復師としての臨床経験と最新医学エビデンスをもとに、すねがつる原因・対処法・そして再発予防のためのセルフケアストレッチ3選を詳しく解説します。

目次

- すねがつるとは?

- すねがつる主な原因

2-1. 神経系の過興奮

2-2. 筋疲労

2-3. 水分・電解質不足

2-4. 冷え・血行不良 - すぐできる応急処置

- 再発予防のセルフケアストレッチ3選

- 栄養管理と生活習慣の見直し

- 病院を受診すべきサイン

- まとめ

- 参考文献

関連記事

1. すねがつるとは?

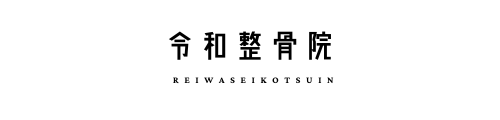

「すねがつる」とは、前脛骨筋というすねの表側にある筋肉が自分の意思に反して強く収縮し、そして痛みを伴う硬直状態になることです。正式には「運動関連筋痙攣(EAMC)」、または「夜間下肢痙攣」と呼ばれ、数秒から数分間続きます。筋肉の疲労、そして神経の興奮状態が主な原因で、動かすと痛みが強まることが多いですが、通常は後遺症は残りません。医学的には筋肉の過剰な収縮、そして神経信号の誤作動が原因とされます。

2. 主な原因

| 原因 | 詳細説明 | 臨床的ポイント |

|---|---|---|

| 神経系の過興奮 | 脊髄の反射機構のバランス異常により、筋肉への指令が過剰になる。疲労やストレスで誘発されやすい。 | 激しい運動後や疲労が溜まった際に多発することが多い。 |

| 筋疲労 | 長時間の歩行や立ち仕事で前脛骨筋が疲労し、収縮と弛緩のバランスが崩れる。 | 筋肉の微細損傷と電解質バランスの乱れを伴い神経刺激が増加。 |

| 水分・電解質不足 | 汗や尿でナトリウム・カリウム・マグネシウムが失われると、筋・神経の収縮異常が起こる。 | 暑い季節や運動時のこまめな水分・ミネラル補給が重要。 |

| 冷え・血行不良 | 血管収縮により筋肉への血流が減少し、酸素や栄養供給不足で筋硬直や痙攣が発生。 | 冬場やエアコン環境下での血流改善対策が効果的。 |

3. すぐできる応急処置

| 方法 | やり方のポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 足首の底屈ストレッチ | つま先をゆっくり外側に向けて足首を伸ばす | 筋肉を伸ばして痛みを和らげる。 |

| マッサージ | 手のひらで硬くなった筋肉を優しく押しほぐす | 筋肉の緊張を緩和し、血流を促進。 |

| 温熱刺激 | 温かいタオルやカイロで患部を温める | 血行改善、筋肉柔軟性アップで痙攣を落ち着かせる。 |

4. 再発予防のセルフケアストレッチ3選

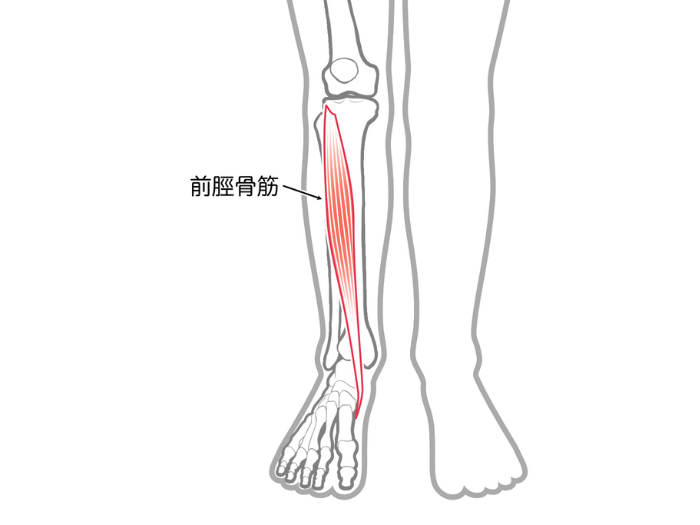

①膝を引き上げて伸ばすストレッチ(正座バリエーション)

- まず正座姿勢で片膝を両手で包み込むように持ち上げる

- 次に、つま先は床に着けたまま、脛の前面が伸びるのを感じる

- そして左右それぞれ10秒×2セット(セット間は1分休憩)

- ポイント:膝を上げる動きが前脛骨筋の筋膜の癒着を緩め、伸びやすくする

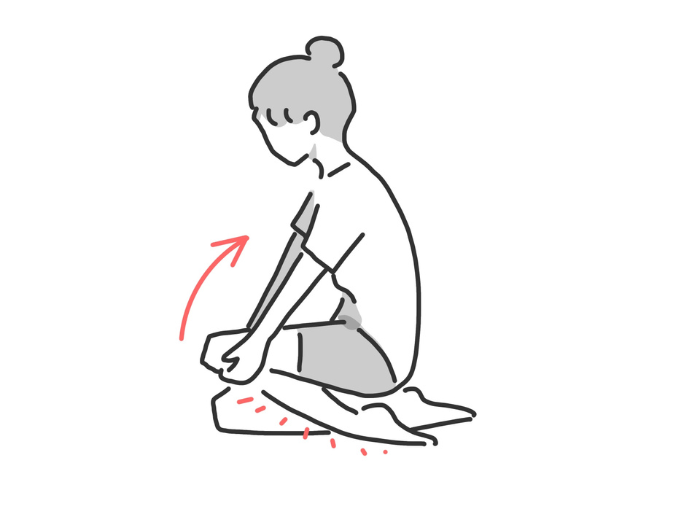

②立位での甲を床につけるストレッチ

- まず足を大きく前後に開き、前の足の甲を床につける

- そして伸ばす側の膝はしっかり伸ばして筋肉全体を効率よく伸ばす

- さらに左右10秒×2セット(セット間は1分休憩)

- ポイント:膝を伸ばすことで筋繊維全体が伸長され、持続的なストレッチ効果が得られる

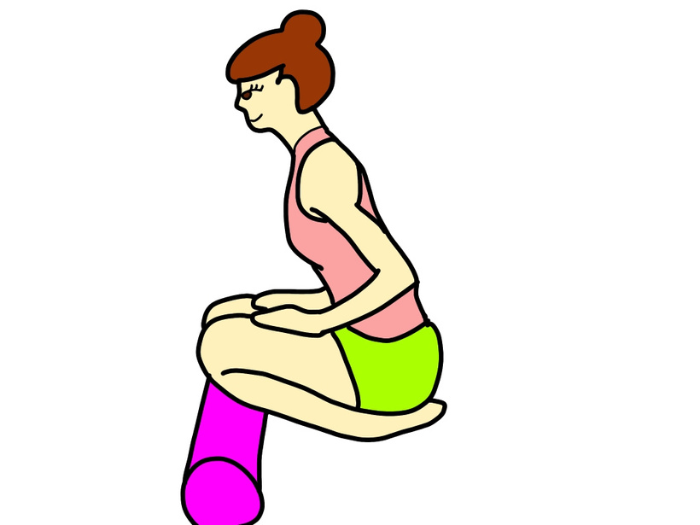

③フォームローラーを使った筋膜リリース

ポイント:脛骨に当てないよう筋肉部分を的確に押すことで筋膜癒着が効果的に緩和される

正座しフォームローラーをすねの筋肉(前脛骨筋)に当てる

上体をゆっくり前に倒し、体重をかけながら筋膜をほぐす

20秒×2セット(セット間は1分休憩)

5. 栄養管理と生活習慣の見直し

| 管理項目 | 内容・目安 | 推奨食品・方法 |

|---|---|---|

| 水分補給 | 体重1kgあたり30〜35mlを目安に、運動時や暑い日は特にこまめに補給 | 常温水、スポーツドリンクなど |

| ミネラル摂取 | ナトリウム、カリウム、マグネシウムをバランスよく摂取 | 味噌汁、梅干し、バナナ、アボカド、ナッツ類、海藻類 |

| 生活習慣 | 寝る前の軽いストレッチ、足を温める、十分な休息、過度な運動の控え | 寝る前ストレッチや足湯など |

6. 病院を受診すべきサイン

- 痙攣が週に2回以上頻繁に起こる場合

- 痛み以外にしびれ、麻痺、そして筋力低下を伴う場合

- 外傷、または手術後に発症した場合

- 痙攣が他の部位にも広がる場合

これらの症状は神経障害、そして循環器系疾患の可能性があるため、速やかに専門医の診察を受けましょう。

7. まとめ

すねがつる原因は神経、筋肉、そして循環系のバランスの乱れです。

痛みが起きたらまずは応急処置としてストレッチやマッサージ、温熱療法を試し、日常的に紹介した3つのセルフケアストレッチを続けることが再発予防に効果的です。

水分と電解質の補給、そして冷え対策も忘れずに行い、もし頻繁に繰り返すようなら専門医の受診を検討してください。

8. 参考文献

- Miller KC, et al. Exercise-Associated Muscle Cramps: Causes, Treatment, and Prevention. Curr Sports Med Rep. 2022.

- BMJ Best Practice. Muscle cramps. 2024.

- Mayo Clinic. Muscle cramp.

- Schwellnus MP. Cause of exercise associated muscle cramps (EAMC). Br J Sports Med. 2009.

シェア・登録

✅ LINEで無料ストレッチ動画を配信中!

✅ SNSでも健康情報を発信中。

本記事が参考になった方は、ぜひご家族、そしてご友人ともシェアしてください。

また、もっと詳しく知りたい方は当院のLINEにご登録ください。無料相談、そして最新情報やセルフケア法をお届けしています。

👉 [LINE登録はこちら]

Instagramでは為になる情報を発信

👉 [Instagramフォローはこちら]

・令和整骨院のお得なクーポンはこちら↓